和紙を再定義する

伝統とクリエイティブを融合させた価値の創出

- 紙・紙加工品製造業

- ユニークな商品・サービス

- 歴史ある商品・サービス

- 日本の伝統技術

- クリエイティブ

大阪府

和紙は古くから日本の文化や生活に深く根付いてきた伝統素材である。古くは日本家屋の窓にはめ込む障子や煽いで風を送るうちわ、学校の卒業証書などに使われていた。しかし、和紙業界は今、製造業者の減少や需要の縮小といった課題に直面している。そんな中、和紙の可能性を広げ、新しい価値を作り出そうとしている企業が株式会社オオウエだ。

大阪・天王寺に本社を構えるオオウエは76年の歴史を誇る老舗企業である。1948年に和紙の卸問屋としてスタートし、現在は文具やインテリア、パッケージ製品の企画開発など、多岐にわたり事業を展開している。

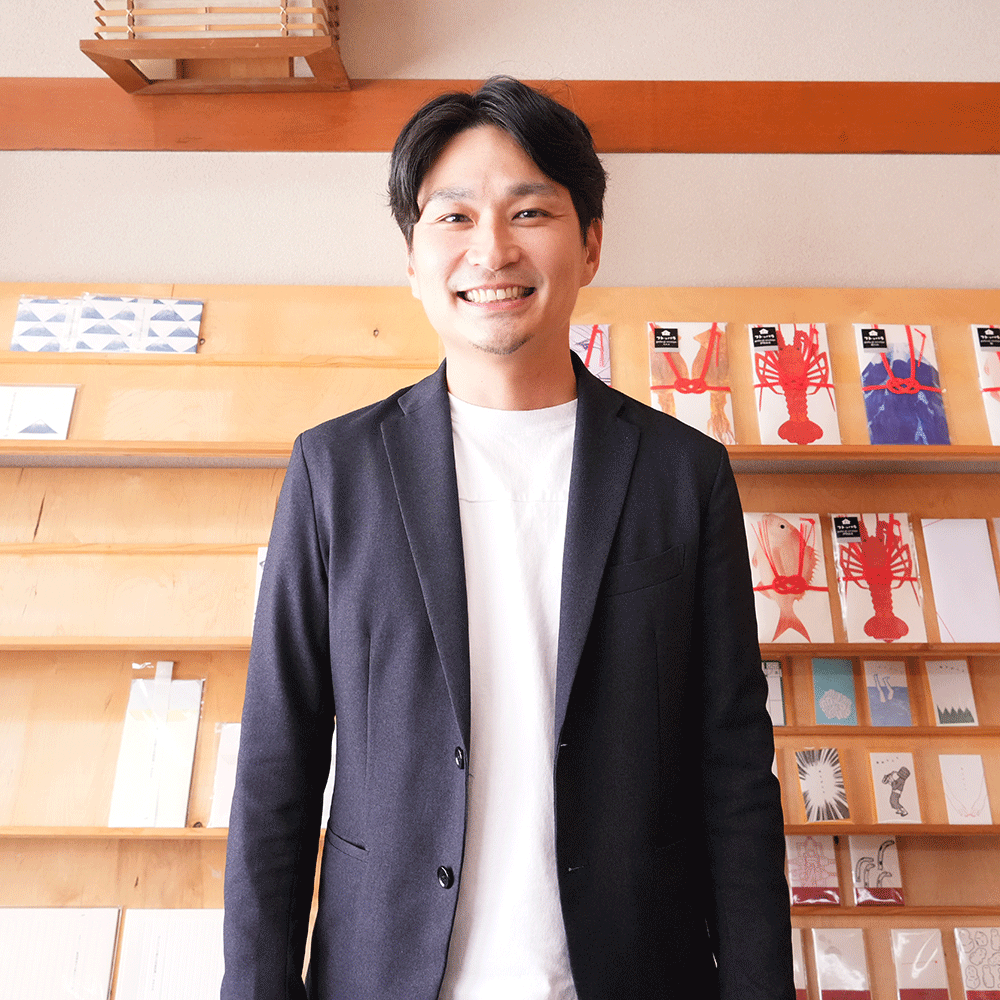

今回は、4代目代表取締役社長である大上陽平氏に、事業の歩みや和紙への思い、そして今後の展望についてお話を伺った。

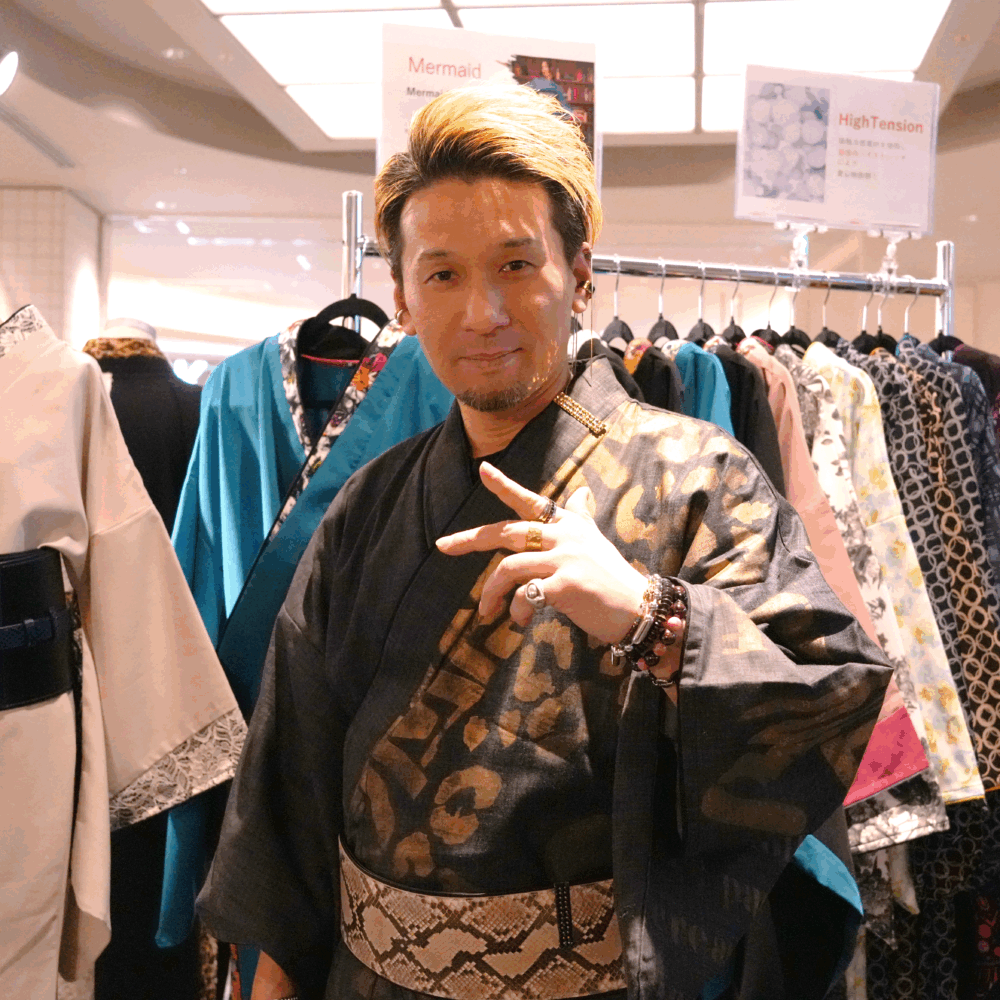

PROTAGONIST

大上陽平代表取締役社長

卸売業から製造販売へ

オオウエは福井の越前和紙や岐阜の美濃和紙など、日本各地から厳選した和紙を仕入れて必要な顧客に届ける卸業と和紙の製造業を営む企業である。

「一見地味に見えますが、流通を考えたとき問屋は重要な機能を果たしています。必要なときに確実に和紙をお届けできることで、わたしたちはお客様の信頼を得てきました。最近は、和紙の製造販売やOEMで事業者のパッケージ商品などが主な事業となります」

取り扱う和紙は300種類以上。用途は封筒や便箋といった文具から食品包装、御朱印帳やお札など宗教関連製品まで多岐にわたる。各産地の特性や和紙の独自性を熟知し、それを最適な形で顧客に提案できることがオオウエの強みだ。大上氏は和紙の流通が直面する現状について次のように語る。

「物流の進化で、メーカーからの直接購入は簡単になりました。昔は商品の到着まで数日かかっていましたが、今では1日で届くことがほとんどです。問屋としての付加価値をどう高めるかが大きな課題となっています。単なる中継点ではなく、顧客の要望を超えた『和紙の可能性』を提案できる企業として、独自のポジションを築いていきたいと考えています」

76年間、問屋として培った経験値と和紙を熟知しているオオウエの商品は顧客からの信頼も厚い。

印刷会社、海外を経て家業を継ぐ

株式会社オオウエの創業は1948年。現代表取締役大上氏の祖父にあたる創業者大上丈太郎さんは櫻井とみ造商店の番頭を経て独立し、福井で手漉き和紙を販売したことが始まりだ。その際、弟・金蔵さんの次男である勉さんを共同経営者として迎え養子縁組を結んでいる。勉さんは農業を志していたため最初は乗り気ではなかったが、丈太郎さんの説得により紙業界に足を踏み入れることになった。戦後間もない時期、和紙を行商する形で事業を開始したが、1957年、丈太郎さんが早逝したため、勉さんが29歳の若さで事業を引き継ぐことに。事業を継続し信頼を積み重ね会社を軌道に乗せた。

1991年には大上能弘氏が社長に就任。電子化や不況の影響で廃業が増え続ける和紙業界の中、代理店としての役割を懸命に維持した。2022年からは、大上陽平氏が4代目社長として会社を率いている。オオウエの事業を継ぐまでは新卒で印刷会社に勤務し、海外の企業での実務経験を経てから家業に戻る道を選んだ。その間に得た知識や視点は、現代の和紙業界に新たな風を吹き込む上で重要な財産となったという。大上氏が社長を継いだ背景にはコロナ禍がある。

「コロナのときに売り上げが大きく落ち込みました。このとき父から相談を受けて、和紙を仕入れてそのまま卸すというやり方では通用しないのではないかと話しました。このときに始めて中間流通としてどう付加価値をつけていくのかという課題に直面したんです」

それまでは常に在庫があることや他が持っていない和紙を持っていることがオオウエの価値であり強みだった。しかし、今は全国各地から翌日には出荷できるメーカーは多い。そのため、従来の流通モデルだけでは対応が難しくなり、事業の多角化や付加価値の創出に力を入れる方針を固めた。3代目となる父から息子へ事業を承継したのはその頃だった。

薄利多売の機械漉き和紙

株式会社オオウエが取り扱う和紙は、原料の一部は海外産のものが使用される場合もあるが、100%国内の製紙工場で作られている。地方に根付いた国内工場が中心だ。伝統的な手漉き和紙に使用される主な原料には、楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)といった植物がある。植物の幹の皮を剥いで煮ることで繊維を抽出。その後、「チリより」と呼ばれる工程で不要なゴミを取り除き、手作業で紙を漉す。この伝統的な製法は、和紙独特の風合いや品質を支える重要な要素である。しかし、和紙は時代の変化とともにその在り方を大きく変えてきた。約30年前、和紙の用途は急速に減少し始めたのだ。

「生活の西洋化が進む中で、和紙を使った製品を日常生活で目にする機会が少なくなりました。手漉き和紙は一枚一枚手作業で作られるため、どうしてもコストが高くなります。一枚数千円の高級な和紙は現代の用途に馴染みません。和紙がどういう立ち位置で存在するべきか、そしてその魅力をどのように現代に伝えるかを考える岐路に立っています」

機械漉き和紙は、木材パルプを主な原料とし手漉き和紙の風合いを模倣する形で作られる。機械漉きでも製造速度を抑えると、和紙特有の揺らぎや風合いを残すことも可能だ。手漉き和紙ほどの細やかな手作業は必要とせずとも、生産性が格段に向上した一方で、一定の和紙らしさを保てる。

「今の時代、1枚1万円の手漉き和紙を商売にするのはなかなか難しいです。そのため、今は1枚100円の機械漉き和紙を仕入れて、それを120円や130円で卸すという商売が今の中心です。その中でどうやって和紙らしい風合いや価値を伝えていけるかが、僕たちの課題です。問屋の役割自体が減っている時代ですが、わたしたちは単なる流通業者で終わらず、和紙の魅力や新しい使い方を提案する存在でありたいです」

機械漉き和紙は、封筒や金封、便箋などの文具製品、他には和菓子の包み紙や日本酒ラベル、御朱印帳やお札といった用途がある。

和紙を再定義する

オオウエでは、伝統的な和紙の文化を守りつつ、現代の社会やニーズに合った新しい価値を生み出す「和紙の再定義」に取り組んでいる。その意図について伺った。

「海外では和紙の定義そのものが曖昧なんですよ。海外で『本物の和紙』について何度も聞かれますが、手漉きだけが和紙なのか、機械漉きも和紙なのか、線引きが難しいんです。オオウエとしては、自社なりの基準を設けて、それを“オオウエスタンダード”として伝えていくのも一つの方法だと考えています。和紙は軽くて強い、そしてサステナブルな素材として非常に優れています。こうした特徴を活かして、新しい使い方をどんどん提案していきたいですね」

この「和紙の再定義」の第一歩として、これまであまり扱っていなかったインテリア製品や壁紙などの開発を進めている。去年はオランダ人のインテリアデザイナーとコラボし、クッションカバーや収納ボックス、照明器具といった和紙製品をで製作した。和紙を革の代わりにしたり壁紙として使ったりと、和紙が活躍できる場面はさらに期待できる。

和紙田大学とwanomy

株式会社オオウエが展開する「和紙田大学」は、同社が10年以上前に立ち上げたオリジナルブランド。和紙を使用した文房具を中心に展開している。このブランドは、当時の経営陣が自社で価格設定を行い、流通網を作った。他社と競合せず、独自性のあるデザインやイラストを施した製品を通じて、和紙の魅力を発信することを目指している。

立ち上げ当初は、マスキングテープブームなどの追い風もあり、かわいらしい文具製品が飛ぶように売れ、ブランドの成長を後押しした。本来、文具は薄利多売になりがちで価格競争が激しい。しかし、オオウエはそのような市場の先駆けとして「和紙田大学」ブランドの成功を収めた。

さらに法人向けに和紙を使用したパッケージの企画提案を行うサイト「wanomy」を展開。顧客のブランディングや包装資材のデザインをサポートしている。

「BtoBの強みは、一度関係を築ければリピートの注文が期待できることです。印刷会社や加工業者とパートナーシップを結び、顧客に最適なパッケージを提供することが、わたしたちの得意分野です。デザイン性の高いパッケージだけでなく、箱やラベルなどの具体的な製品も製作し、クライアントの要望に応える体制を整えています。これからの方向性として、小ロットでも利益が見込めるインテリアやライフスタイル雑貨へのシフトも考えています」

アートとして和紙の価値を高める

特に注目しているのが海外市場だ。オオウエでは、ヨーロッパでの展示会やアーティストとのコラボレーションを通じて、和紙の魅力を海外に伝える取り組みを進めている。最近では、オランダのデザイナーを鳥取の和紙産地に招き、現地の製造工程を体験してもらうイベントを行った。

「現地のメーカーさんも、海外からデザイナーを連れてきたというだけで『腕がなる』『おもしろい』と本当に喜んでくれるんです。デザイナーさんはデザイナーさんで日本のものづくりや手仕事を目の当たりにしてクリエイター冥利につきると言ってくれました。紙を上から釣って作品として表現するインスタレーションなど、和紙はインテリアやアートの分野で可能性があると思っています。障子や照明などで使われる和紙もヨーロッパでは独特の風合いが評価されやすいんですよ。これをもっと広めていきたいですね」

さらに、SNSを活用した発信にも力を入れているとか。インスタグラムアカウント「yorai」では、産地の手仕事やプロジェクトの様子を写真や動画で紹介し、和紙の魅力を伝えている。

「海外の人が日本の製造現場を見る機会はほとんどありません。そこでSNSを通じて、和紙産地の技術や背景を可視化し、需要と供給をマッチングさせる仕組みがあると良いのではないかと考えています」(大上さん)

株式会社オオウエは和紙を単なる素材として扱うだけでなく、国内外での新しい価値創出や需要と供給のマッチングを行うなど伝統の枠を超えた未来を描いている。

INFORMATION

株式会社オオウエ

私たちは、1948年の創業以来ずっと和紙を販売してきました。

日本の自然豊かな環境で丁寧に作られた和紙の温かみ。

産地、使用する原料の配合、水質によって、表情の違う和紙。

軽くて、耐久性にすぐれ、調湿効果だって期待できる機能的な和紙。

手漉き和紙、機械漉き和紙、和紙の加工製品と時代に合わせて姿は変わっても、本質は変わりません。

そんな素晴らしい素材を今尚作り続けてくれている製紙会社とともに、和紙の新たな可能性を追求し続けます。

- 創立

- 1952/7/1

- 従業員数

- 7名

- ホームページ

- https://www.ooue.co.jp/

- Writer:

- GOOD JOB STORY 編集部