对原始风味的执着与代代相传的匠人技艺,造就极致的明石章鱼

- 食品和饮料制造

- 其他制造业

- 历史产品与服务

- 可持续发展目标与可持续性

- 百年企业

兵库县

你是否吃过无添加的章鱼?金楠水产株式会社(以下简称金楠)所煮制的章鱼,仅凭天然鲜味就足以令人惊艳,无需任何调味。

金楠专注于明石章鱼的加工与销售,拥有超过一百年的悠久历史。自大正十年创立以来,始终与当地渔业携手并进,在顺应时代变迁的过程中不断发展壮大。

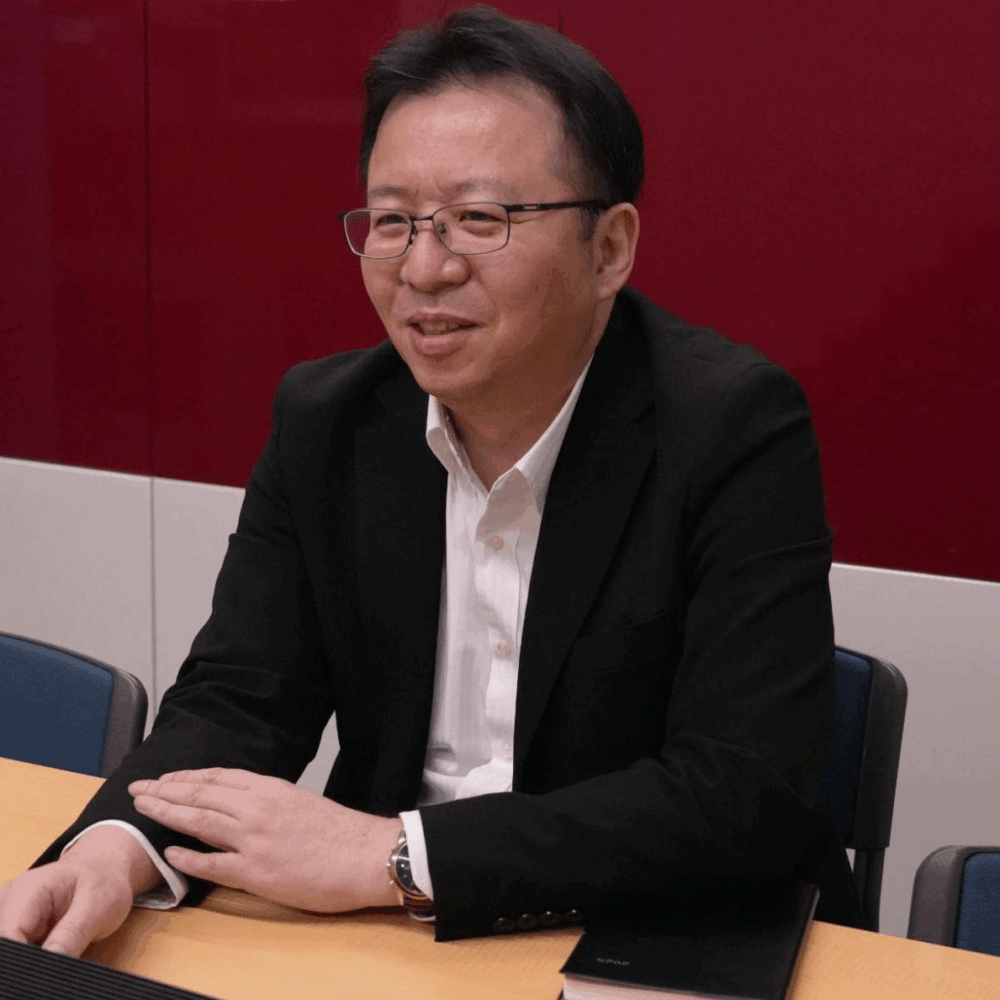

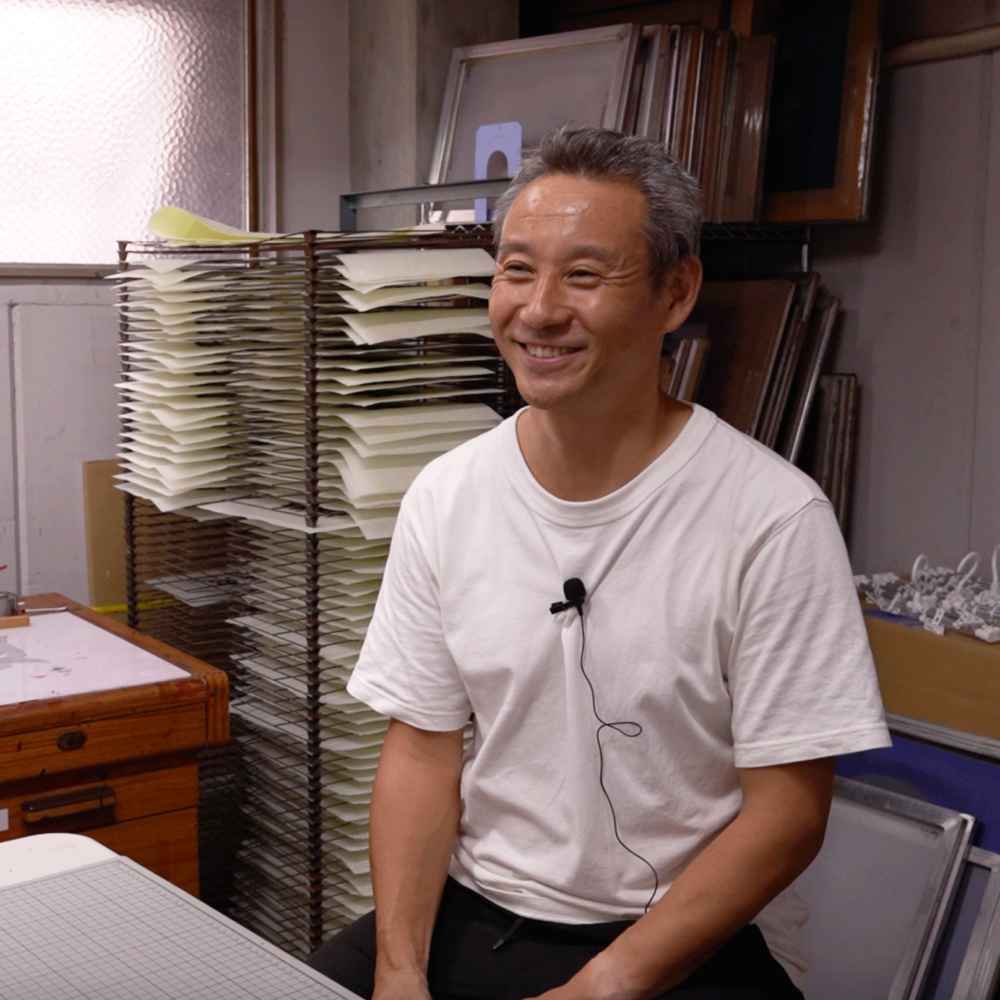

“我为明石的章鱼感到自豪,希望能将它传承给下一代。”怀抱着这样的信念,金楠在融合传统与革新的道路上不断前行。我们采访了作为第四代传承人候选人的樟陽介先生。

PROTAGONIST

樟 陽介第四代

一咬下去,外皮随即迸裂,展现出极致口感的明石章鱼

金楠.是一家以加工和销售明石章鱼这一地方特产为核心业务的企业。公司主要处理在明石海峡“鹿之濑渔场”附近捕捞的真章鱼,并将其作为明石章鱼销售。其肉质紧实、有嚼劲,越嚼越能品出鲜美滋味,这得益于明石海峡急速的潮流所锻炼出的结实身躯,以及丰富的虾蟹等饵料环境。

此外,渔民将章鱼带回港口后,由员工严格进行鲜度管理。随后,金楠的职人逐只判断适当的盐分和煮制时间,迅速进行加工。正是依靠渔民与职人的技术,才能将章鱼的最佳口感发挥至极致。

“金楠的煮章鱼,是咬下去的瞬间就能感受到外皮迸裂般的爽脆口感。第一次吃的人常常会对此感到惊讶,但这正是章鱼原本应有的口感。像这样有弹性的章鱼,在别处几乎吃不到。我们就像是从渔民和港口工作人员手中接过了美味的接力棒。我从小就吃着这种珍稀又美味的章鱼,直到从事这份工作后,我才意识到那其实是一种非常奢侈的体验。”

金楠.不仅从事煮章鱼的生产,也进行干货的制作。用于干货的原料鱼包括北海道的花鱼、秋刀鱼,以及挪威的鲭鱼等。这些干物主要销往大型零售商,近年来也积极尝试通过众筹、电子商务网站以及直接交易等多种渠道进行销售。

从统领当地渔民的网元起家

金楠.旗下的“章鱼匠(たこ匠)”创立于大正十年(1921年)。创始人惠一氏是阳介先生的曾祖父,当时他将当地捕捞的沙丁鱼加工成小鱼干进行销售。据说,当时他作为网元,一手接收渔民带来的鱼,与当地社会建立了紧密的联系。

然而,由于鱼类有季节性,为了填补淡季,他开始经营章鱼。创业初期的主要业务几乎都是鱼干,但如今则以干物与章鱼为主要事业内容。

“曾祖父性格灵活、好奇心强,据说当时还兼营农业。正因为如此,他与渔民之间建立了深厚的关系,并开始了使用当地鱼类的加工业务。”

在第二代掌舵时期,由于捕鲸被禁止,沙丁鱼的捕捞量开始减少。鲸鱼是沙丁鱼的天敌,因此沙丁鱼逐渐变得难以捕获。就在这时,他们得知和歌山有食用秋刀鱼干的习惯,便开始捕捞从北海道南下的秋刀鱼,进行剖开加工,制成干物并销售。这项业务在全国引起广泛关注,最终明石占据了全日本秋刀鱼干市场80〜90%的份额,成为一项重要产业。

“当时鱼类资源丰富,比如沼津以竹荚鱼闻名,明石则以秋刀鱼知名,成为渔业界的代表地区。正是那样的时代,所以听说第二代非常重视干物事业。当时渔业与加工一体化,整个地区都处于蓬勃发展的状态。”

第三代则在面对海洋环境变化时展现了高度的适应能力,同时维持了事业的规模。加工场建立起少人数也能高效运作的体制,在保证品质的前提下实现了稳定的生产流程。

如今,作为第四代接班人候选人的阳介先生,除了继续从事煮章鱼与干物的制作,还专注于通过重新打造品牌形象,进一步提升金楠的品牌价值。

咸淡与煮制火候是美味的关键所在!

阳介先生的童年时期,常常到父亲进行鱼类竞标采购的现场玩耍,海洋与鱼类对他来说是非常亲近的存在。他在四个兄弟姐妹中排行最小,有一个姐姐,因此是家中的第三个儿子。起初大家都以为长子会继承家业,但长子很早便表明放弃继承,之后次子也选择了不同的人生道路。因此,阳介先生从初中时期便开始思考自己的未来方向。

“差不多在高中毕业前,我就决定要从事这份工作了。我本来就喜欢吃鱼,而且我觉得自己脑子也不算好,考不上什么好大学(笑)。不过父亲当时也说,‘你不做也行啊,关掉也没关系。’”

然而,当他返乡并开始参与家族事业后,才真正体会到其中的诸多艰难。尤其困难的是如何在冷冻保存煮章鱼时保持其品质。他们在煮制和急速冷却过程中使用的是硬度800的超硬井水,这也是让金楠章鱼变得美味的重要因素之一。而通过匠人之技所展现的嚼劲与鲜味的提升,也令人备感期待。

“章鱼一旦煮过头就会变硬,风味也会大打折扣。虽然会因大小而异,但对于明石章鱼来说,‘保留1毫米的芯’才是最佳的煮制状态。煮的时间哪怕只差1秒,都会导致没有煮透或煮得过头。要把大小、形状各异的大量明石章鱼煮得完全一致,是极其困难的事。这种工艺绝不可能用机器完成,只有拥有多年经验的金楠职人,才能做到这样的匠人技艺。”

煮好的章鱼会一只只进行盐渍与搓盐处理。通过加入或去除水分,调整章鱼的含水量,使多余水分排出而鲜味得以保留。据说,这项工序是其他厂商完全没有采用的。而这种独特的搓盐技法,正是金楠最引以为傲的核心优势。

此外,在加工章鱼时,通常会使用明矾来保护章鱼表面。但由于明矾会使章鱼的颜色变差,之后还需添加发色剂来恢复色泽。然而,金楠完全不使用明矾等任何添加剂。

“用明矾来保护章鱼表面,是各家厂商普遍采用的做法,并不是什么特别的技术。只是,明矾会改变章鱼原有的风味,我想或许可以尝试停止使用这些添加剂。即使因此导致表皮脱落或产生划痕,我认为那也无可避免于是就试着做了。结果发现,只要是当天捕捞的新鲜度良好的章鱼,几乎不会受到太大影响。正因为如此,我决定继续坚持无添加的方式。”

这种尝试赢得了顾客的信赖,也促成了金楠在明石章鱼品牌塑造上的成功。恰逢当时社会上正兴起“食品添加剂不健康”的趋势,这也是助力之一。

“加入明矾会带来不必要的异味。我希望章鱼的香气能够保持纯粹,不被干扰。我们所处理的章鱼,在我看来更像是一种‘生命体’,而不仅仅是食材。为了让章鱼的本质能够直接传达出去,我们最终选择了无添加的章鱼。”

“金楠的章鱼好贵啊!”

能够原汁原味地品尝到章鱼本来的风味。即便价格较高,仍有越来越多的回头客希望食用金楠的章鱼。虽然有顾客持续支持,阳介先生却感受到,金楠对章鱼的坚持与讲究尚未被充分传达给大众。

“在百货公司的展销活动中,父亲制作的明石章鱼经常被客户和合作商夸赞说‘非常美味’。这让我感到无比自豪。但这只是终端消费者的评价。在水产行业里,其他厂商采购的冷冻明石章鱼与金楠的产品,在超市货架上是并列摆放的。所以在采购时常常会被说,‘金楠这边的进价比较贵呢’。正因如此,我开始希望能把这份美味和坚持让更多人了解,于是就开始专注于所谓的品牌重塑(Rebranding)。”

为了让更多人了解金楠的坚持,阳介先生选择了利用众筹平台。通过众筹,可以直接传达出其他厂商绝对不会去做的那些细节与讲究。

通常要采购章鱼时,只能选择生章鱼或煮好的章鱼,中间状态的产品几乎不存在。金楠正是看准了这个空白市场,开发了经过盐揉等预处理的中间产品。结果,这款商品意外地受到料亭料理人的热烈欢迎。因为煮章鱼再做成天妇罗时容易变硬,而金楠的预处理章鱼则无需再次处理,开袋即用,方便性极高,广受好评。

“大家应该都做过章鱼烧吧?大多数人都是买煮好的章鱼来做。但问题在于,章鱼烧时章鱼会再次加热,这样会让章鱼变硬、鲜味也会流失。章鱼烧常被评价‘面糊很绵软’、‘酱汁很好吃’,但对章鱼本身的评价却很少。明明是章鱼烧,却对章鱼如此敷衍……对爱章鱼的人来说,这是一种不敬啊(笑)。”

阳介先生所提出的建议是:使用生章鱼制作章鱼烧。不是作为普通的“粉类料理”,而是让章鱼在面糊中弹跳、散发鲜味的美味章鱼烧。究竟有多不一样,真的很值得一试。

迈向超越百年的可持续渔业

金楠所追求的是可持续的渔业发展。近年来,海洋环境变化剧烈,鱼类资源日益减少,已成为渔业界面临的重要课题。

“以明石章鱼为例,与十年前相比,现在的渔获量体感上只剩下八分之一左右。因此,章鱼的单价也随之上涨。可我们并不希望只有有钱人才吃得起美味的章鱼。我们理想的状态是,在坚持我们的品质与讲究,并将其合理反映在价格上的基础上,仍能以实惠的价格在超市上架。只要顾客想吃金楠的章鱼,随时都能买得到,那才是我们的目标。”

水产资源的恢复已经不仅是地方课题,更是日本全国所面临的重要课题。作为应对这一问题的举措,金楠致力于尽量不处理体型过小的章鱼。

“章鱼从大约500克起才算是成体。因此我们基本上只处理500克以上的章鱼。这样做虽然会造成市场竞争,但也有助于提高章鱼的价格。与其捕捞小章鱼,我们希望能够营造一种环境,让捕捞大章鱼的渔民也能获得更多收益。如果可以的话,我希望国家能考虑将目前100克的捕捞下限提高到500克以上。”

阳介先生对章鱼的喜爱之深,甚至还出版了一本章鱼写真集。

“我并不是觉得章鱼看起来‘好吃’,而是觉得它‘很美’。正因为是在觉得它美丽的状态下食用,我才会觉得它比任何时候都更美味。我希望大家也能再现这种感受,怀着同样的心情享用章鱼。这本写真集,就是为了让大家做好‘准备去品尝’的一本书。我是真心相信,章鱼是能拯救世界的。”

说到这里,阳介先生露出了灿烂的笑容。他最推荐的章鱼吃法是将煮章鱼切块食用。由于海水本身已带有天然咸味,仅需加些橄榄油或香油,就足够美味。

金楠水产.的使命是:“通过美丽的明石章鱼,为人们的餐桌带来笑容。”怀揣这份信念,他们将继承四代人传承下来的传统与技艺,持续挑战,迈向下一个百年。

INFORMATION

金楠水产株式会社

用传承百年的章鱼匠人技艺,精心煮制由海峡激烈波涛与丰饶恩惠孕育而成的独一无二的明石章鱼。

为了今后也能将真正的明石章鱼美味传递下去。

我们是金楠水产。

- 建立

- 1921

- 网站

- https://kanekusu.com/

- Writer:

- GOOD JOB STORY 編集部