文武両道の志、日本料理の伝統を世界の日常に

- 食料・飲料製造業

- その他の製造業

- 人との繋がり

- SDGs・サスティナビリティ

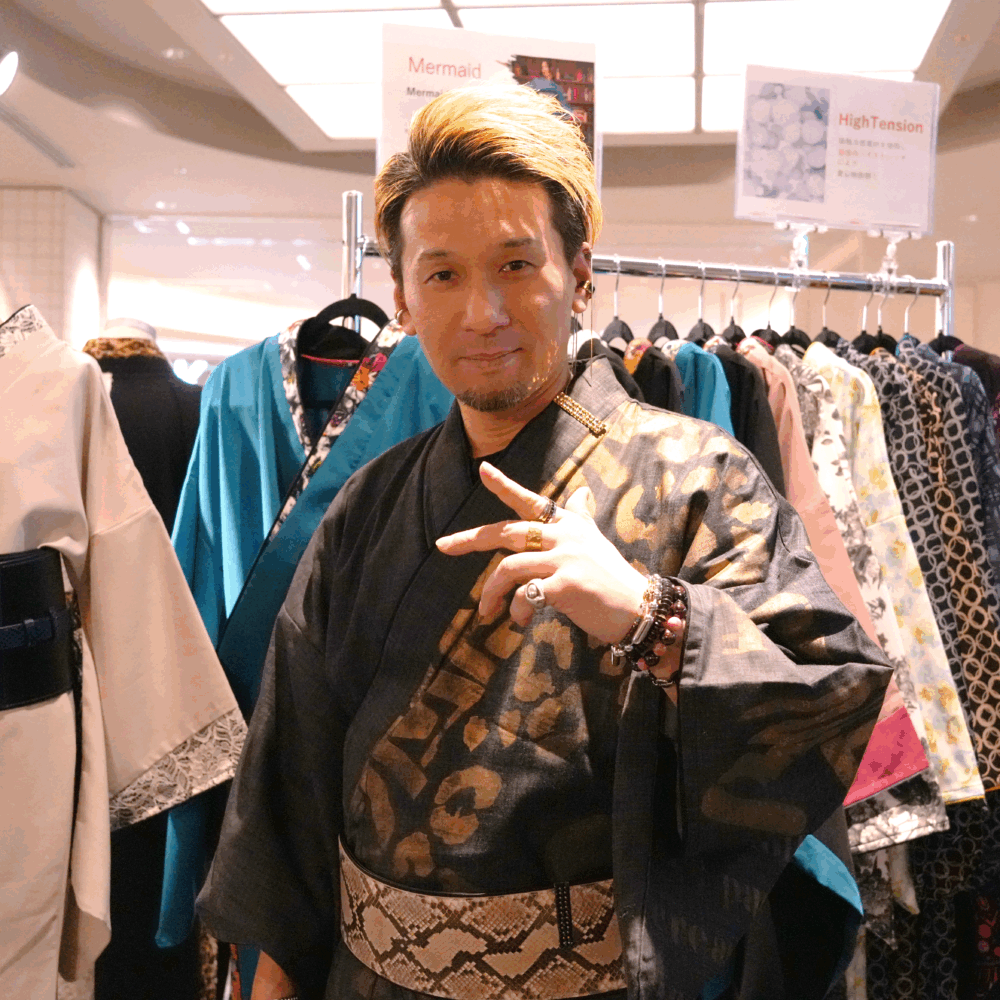

- 日本の文化

大阪府

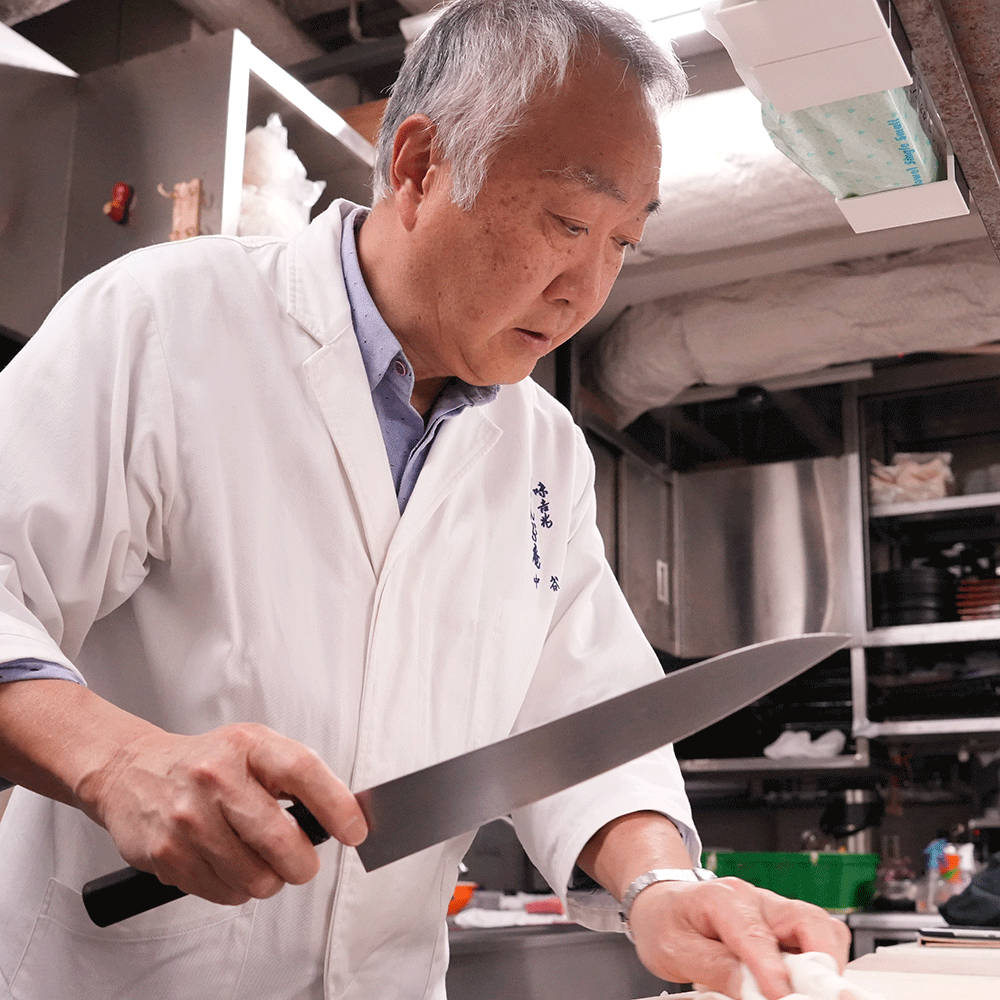

日本の食文化を支えてきた和食。その伝統を守りながら、時代に合わせた挑戦を続けているのが、大阪・本町の「味吉兆 ぶんぶ庵」だ。戦後、日本料理の格を世界に知らしめた名料亭「吉兆」の流れをくみ、正統派の日本料理を提供しながら、家庭向け冷凍商品や海外展開に挑戦している。

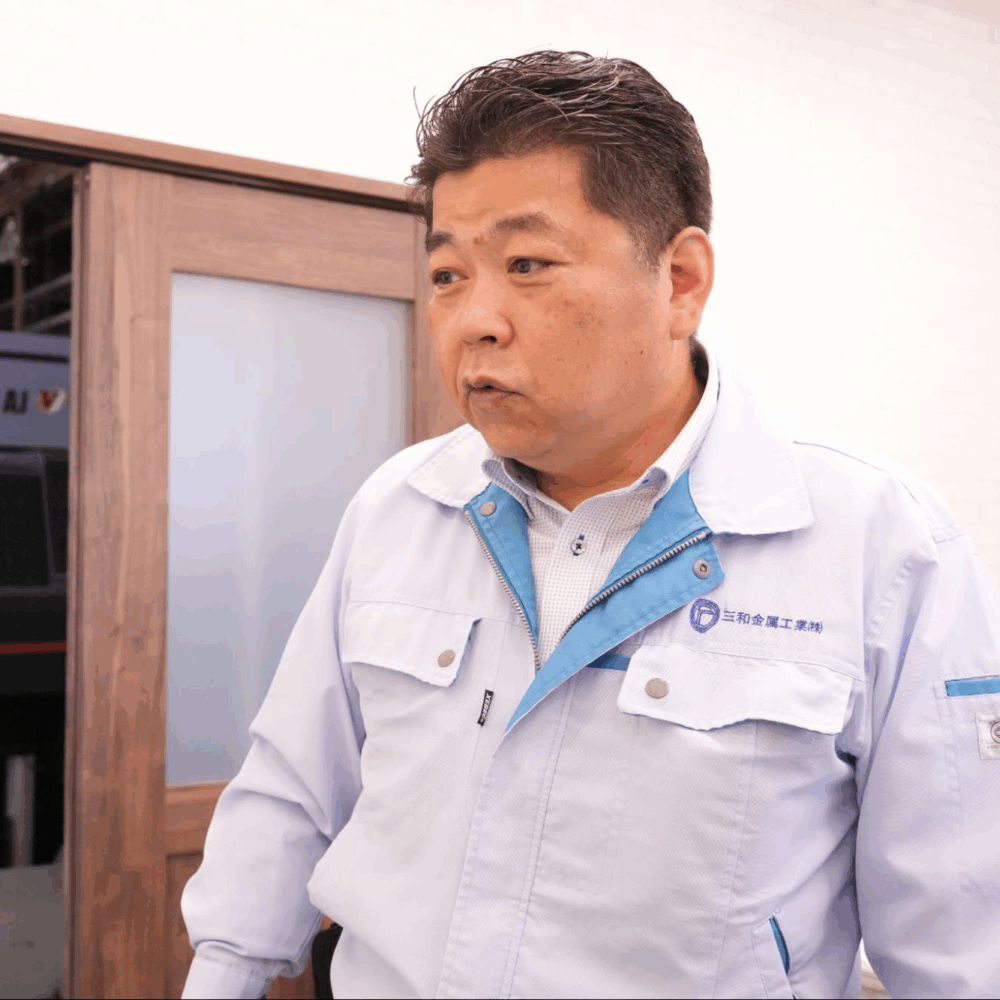

本記事では、創業50年となる株式会社味吉兆の2代目代表・中谷隆亮氏に、店づくりへの思い、和食のこれから、そして世界への展望を伺った。

PROTAGONIST

中谷 隆亮2代目

都会のビルに「市中の山居」を

大阪・本町。都会のビル内に、静かに暖簾を掲げる「ぶんぶ庵」。一歩店に入ると、街のにぎわいを忘れさせる、落ち着いた空間が広がる。中谷氏が掲げるコンセプトは「市中の山居」。忙しい日常の合間に、静かに食事を楽しめる場所を届けたい。「ぶんぶ庵」にはそんな想いが込められている。

「40年通い続けておられるお客様が、代がわりしても親子2代、3代と足を運んでくださいます。赤ん坊のころに連れてこられた子どもが、成人式を迎える歳になって訪れてくれました。大事にな節目の日に来てくださったのは本当にうれしかったですね」

そう語る中谷氏の表情には、長年店を続けてきた自信と、お客様への感謝の気持ちがにじんでいる。味吉兆には自然と人とが静かに寄り添う時間が流れる。それが「ぶんぶ庵」のもてなしだ。

厳しい父との修行と店名への特別な思い

中谷氏の父・中谷文雄氏は日本料理の名料亭「吉兆」で料理長を務めていた。吉兆の創業者である湯木貞一氏に独立したいと伝えたところ、料理の腕と誠実な仕事ぶりを買われ、「1から店をオープンして苦労せずとも、ここでやったらどうだ」と、心斎橋の大丸内にあった「味吉兆」の店舗を引き継がせてもらった。中谷氏が料理の道を意識したのは、父・文雄氏が独立したこの時だった。当時18歳。

「継いだら『親が喜んでくれるやろうな』そんな軽い気持ちでした。大学を卒業して25歳で味吉兆に入社したとき、職人の世界ですから、中学卒業からこの世界に入っている方も多く、私のスタートは遅い方でした。また、父は厳しく、料理への妥協を一切許さなかったですね」

そして、20年以上にわたる長い下積みを経て、48歳で2代目として暖簾を継承。55歳で「味吉兆 ぶんぶ庵」を開店した。「ぶんぶ庵」の名前には、特別な思いが込められている。

父・文雄氏と母・武子氏、それぞれの名前にちなんで、「文」と「武」の文字。そこに、父が大切にしていた、「文武両道(技術だけでなく教養や心も磨くという日本古来の精神)」を重ねて名付けたそうだ。店をオープンするときには、両親はすでに他界していた。幼いころから教えられてきた父の言葉を暖簾に刻んだ。

「父はよく、ただ剣が達者なだけでは侍とは言えない、勉強もしてこそ本物の侍だと言っていました。プロの料理人が作るのだから料理は美味しくて当たり前。その上で、雰囲気とサービスがあって初めて本物になるんだ、と言われていました」

戦争を経験した父が、口酸っぱく言い続けた言葉が、中谷氏の心の奥に今も刻まれている。

季節に寄り添うのは料理だけではない

中谷氏が料理人として守り続けているのは、食材への深い敬意だ。生きていたものを扱う責任として、食材を余さず使いきる。仕込みの段階で切り落とした端材も、丁寧に工夫して料理に活かす。

「SDGsじゃないですけれども、食材は無駄なく使い切ることを昔からずっと大事にしてきました。また、できるだけ「できたて」を提供することにもこだわっています。料理を盛る器も、この料理にはこの器がいいだろう、と毎月選んで変えています。おしゃれな女性が季節に応じて服を選ぶのと同じです」

料理には奇をてらわない。季節の流れに寄り添い、素材の持ち味を引き出すことを大切に、月ごとに変わる器にも、季節の移ろいを映す。茶道流の“おもてなし”の一つであり、親しい人を招いて行われる少人数集まりで振る舞われる「茶懐石」のルーツどおりに、できるだけシンプルに自然体であることにこだわっている。

料亭の味を家庭に届ける方法とは?

「味吉兆 ぶんぶ庵」は、本物の日本料理の味を家庭に届けるため、冷凍商品の開発に取り組んだ。まず手がけたのは、鯛めし、鯛そうめん、鯛茶漬けの3品である。鯛めしは、焼いた鯛と出汁を冷凍し、家庭で炊いたご飯に加えるだけで本格的な味を再現できる。鯛そうめんは、鯛の骨からとった出汁にそうめんを合わせ、家庭でも手軽に専門店の味を楽しめるよう工夫した。鯛茶漬けは、鯛のお刺身を真空冷凍し、胡麻やわさびを添えた専用の出汁とセットにした。

「自宅で本物を味わっていただきたかったんです。男性のお客様は接待などで料亭の味に触れる機会はありますが、自宅にいる奥様とか子どもさんはなかなか縁がないですよね。普段は家庭を守って外に出ない方にも『日本料理』を食べてほしいんです」

冷凍商品の開発は、現時点で在庫管理や物流面での課題がある。しかし、中谷氏はぶんぶ庵の味をより多くの方に届けるためにも、この事業をさらに広げていきたいと意気込む。冷凍商品であれば、ECサイトや海外現地販売などの戦略も期待できそうだ。

和食人気の波に乗るのではなく…

中谷氏は、和食を取り巻く今の状況に危機感を抱いている。今は、お寿司、天ぷら、ラーメン、お好み焼き、たこ焼きなどの和食ばかりが目立つ。しかし本来、日本料理は食べたいものを選んで注文するのではなく、高いお金を出して自分が食べる料理を店に任せるものだ。お吸い物が出て、焼き物が出て、その流れをゆっくり楽しんでもらう。それが日本料理である。

「日本人なら自然にわかる流れなんですが、海外の方には理解しにくいようです。たとえば映画のストーリーが最初からわかっていたらつまらないじゃないですか。どんな料理が出てくるかわからない、そんな意外性を楽しんでほしいと思っています。いい意味で期待を裏切り、それ以上のものを出していきたいですね」

日本人が海外のホテルに行ったらフレンチのコースを食べることは頻繁にある。同じように、和食が世界の一流ホテルのメインダイニングになってもよいのではないだろうか。中谷氏には、海外で高まる和食人気の波に乗るのではなく、和食本来の魅力をまっすぐ世界に届けたいという思いがある。

本物の和食を、世界の日常

地域の取り組みとして、子ども食堂の手伝いや、宿坊の精進料理のプロデュースなどを行っている。そして、今後は世界に向けて心に描いている大きな夢がある。それは、日本料理を世界に広め、本物の和食を各国に根付かせることだ。今後はベトナムのハノイを足がかりに、現地資本との連携を模索しながら、ASEAN市場への和食文化普及を視野に入れている。

「海外ではまだ和食は高くてまずいというイメージが残っています。海外で提供されている和食には味噌汁に出汁が入っていないなど、旨味の本質が抜けてしまっていることもあるようです。豪華な料理ではなく、日常の食文化として、ちゃんとした味を伝えることが大事だと思っています。現地の食材もうまく使いながら、日本から伝えるべきものはしっかり伝えていきたいですね」

海外での和食人気が高まる今だからこそ、本物を届ける責任がある。「抹茶ブームのように、日本の次の食文化を世界に届けたいですね」と中谷氏は笑う。それは昆布なのか、味噌なのか今はわからない。日本料理の奥深さを、そして両親から受け継いだ「文」と「武」の心を胸に、中谷氏は静かに、しかし確かな一歩を踏み出す。

INFORMATION

味吉兆 ぶんぶ庵

昭和四十五年五月、𠮷兆の創始者であった(故)湯木貞一氏より命を受けて、大丸心斎橋店に店舗を構え、昭和四十七年からは現在の「味𠮷兆」の暖簾を継承し新たにスタートを切る。

以来、先代中谷文雄は湯木貞一氏が唱えた「世界の名物、日本料理」の理念を頑なに継承してまいりました。

現在は二代目中谷隆亮がこの精神を守り育て、亭主と料理長自らが調理から盛りつけまでを行い、”なにわの味”の神髄をご賞味いただけるよう心掛けております。

- 創立

- 1972

- ホームページ

- https://bunbu-an.jp/

- Writer:

- GOOD JOB STORY 編集部