固定観念を超えた自由な陶器づくり 工芸と芸術の融合「炎にかける器」

- その他の製造業

- 人との繋がり

- ユニークな商品・サービス

- クリエイティブ

大阪府

クラフトアーツ天は設立から15年。陶芸歴50年の経験を持つ金子夢土(むと)と25年の経験を持つ金子やよい、2人の陶芸家が夫婦で手掛ける陶器ブランドだ。現在は個別の作家活動を行わず、二人三脚ですべての作品を生み出している。ちなみに、先住猫の名前は「天」。ブランド名に、この猫の名前を拝借したのかと思いきや、ブランド名のほうが先に決まったそうだ。

この記事では、陶芸家夫婦の2人に クラフトアーツ天を立ち上げたきっかけや製品へのこだわりなどを伺った。

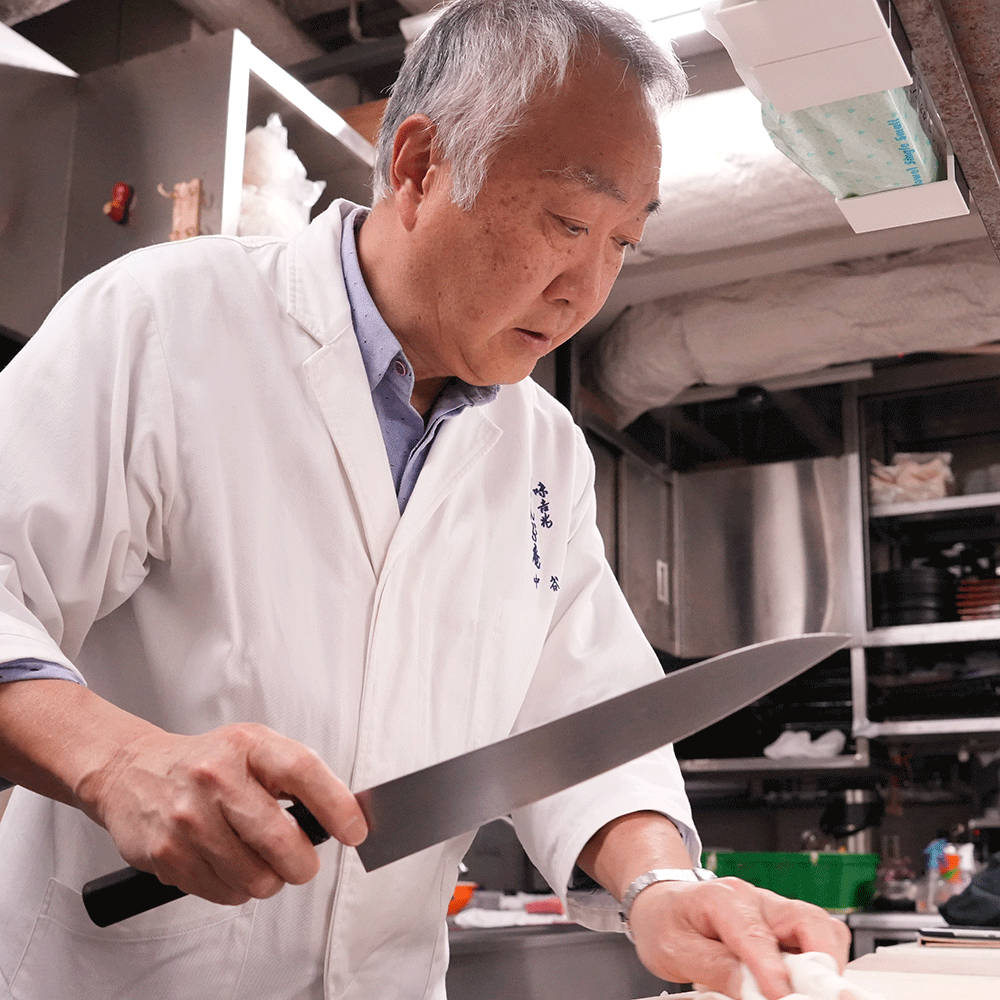

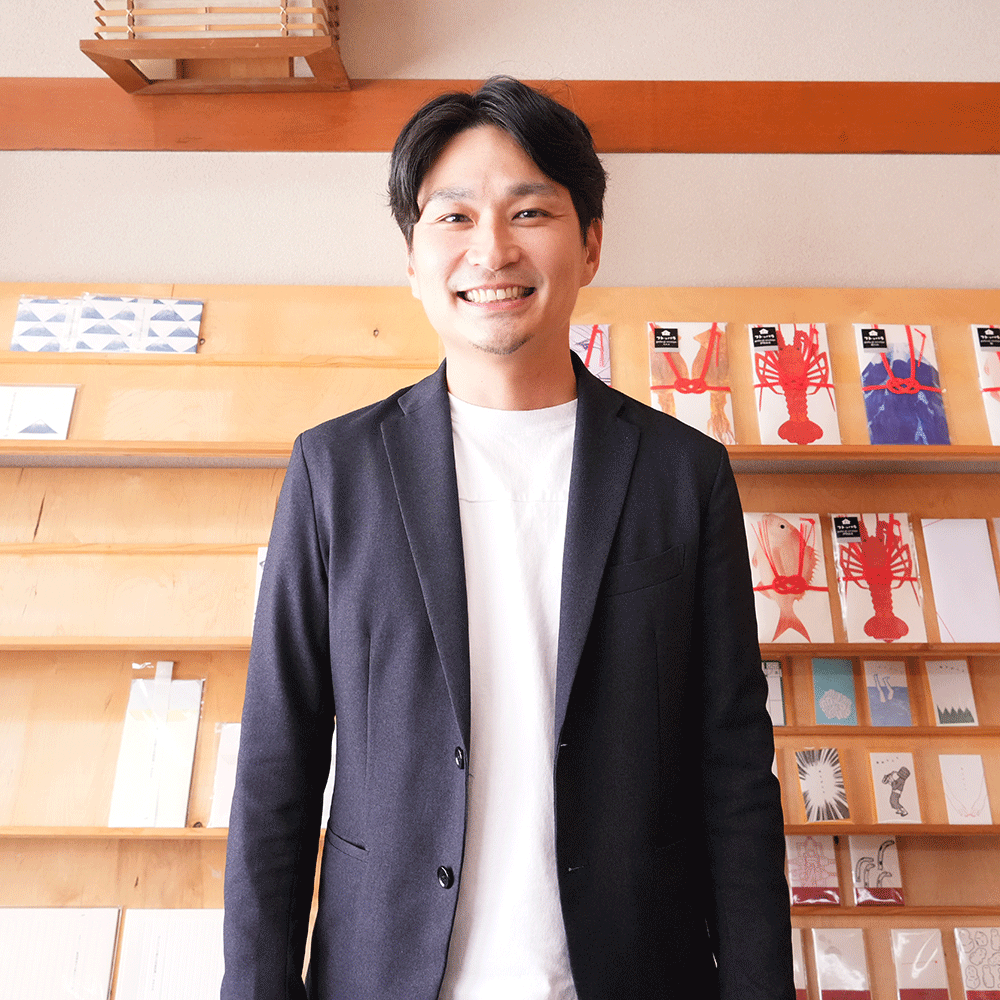

PROTAGONIST

金子やよい/金子夢土陶芸家

コロナ禍では陶器の注文が激減

クラフトアーツ天の器は、直火にかけられる土を使った製品が特徴だ。主にECサイトを通じた受注販売を基本としており、実店舗は持っていない。それには理由があるという。

「実店舗があると、営業時間やスタッフの確保などでどうしても縛られてしまいます。それよりも、自分たちのペースで自由に作品づくりに集中できる形が理想なんです」(やよいさん)

そのため、ECサイトで販売しながら、展示会を通じて作品を直接販売するスタイルで工房を営む。展示会へは、夏場は控えめだが、それ以外の季節には月1回、多くても2回のペースでブランド「炎(ひ)にかける器」を展示している。

もともと、夢土は長年個人の陶芸家として活動しており、弟子であった妻と結婚したことを機に、共同でモノづくりを始めた。

「初期には大阪の空堀界隈を拠点にし、飲食店からの受注生産を中心とした活動を行っていたんです。お茶碗や雑器、さまざまな用途の陶器を手掛ける傍ら、陶芸教室も運営していました。そんな中、突然の火災があり拠点を移転せざるを得なくなったんです。東淀川区を経て、現在は泉南郡岬町で工房を営んでいます」(やよいさん)

新しい場所では人口も少なく陶芸教室の開催が難しかった。しばらくは飲食店向けの受注生産のみ行っていたが、夢土さんの「自分の好きなものを作りたい」という思いが強まり、徐々に展示会への出展を開始。しかし、展示会への挑戦が始まった矢先、新型コロナウイルスの影響で飲食店がストップしたため、陶器の注文が激減したという。

ブランド「炎(ひ)にかける器」の立ち上げ

飲食店からの受注がなくなった頃、ちょうど「おうちご飯」の需要が高まり、クラフトアーツ天の土鍋が注目を集めるようになった。

「今まで土鍋でご飯を食べたことない方が、使ってみようかなと思う方が増えてきたんです。それから急に依頼が増えて、展示会やデパート、ギャラリーなどに製品を展示させてもらえる機会が急増しました。ちょうどその頃、何かテーマがあったほうが良いのでは?と考え、直火にかけて使える『炎(ひ)にかける器』が誕生したんです」(やよいさん)

陶芸に使用される土は、火にかけると割れてしまうものも多い。しかし、「炎(ひ)にかける器」は、直火でもオーブンでも使用できる。鍋だけでなく肉を焼ける陶板プレートも好評だ。

クラフトアーツ天では、工芸と芸術のバランスを大切にしている。実用的で使いやすいこと、そして見た目の美しさが両立して初めて価値があると考えているそう。

「わたしたちが目指しているのは、使う人の日常に自然に溶け込むものでありながら、見ているだけで心が豊かになるようなものです。工芸というともっと使い勝手の良いものを作らないといけません。一方、芸術だけに偏ると美しくても使いにくいものになります。わたしたちは、工芸としての実用性と、芸術としての美しさ、その両方を大切にしたいと思っています」(やよいさん)

クラフトアーツ天の器は、料理や食事での使いやすさを追求し、直火にかけられる特殊な土にとって扱いやすく、また丁寧に施されたデザインによって視覚的にも楽しめるものになっている。

「僕は同じものを作り続けるのがどうも性に合わないんです。固定観念を壊して常に新しいものに挑戦し、自由に何かおもしろいものを作りたい。自分自身が楽しめるものを生み出すことが、一番やりがいを感じるんです」(夢土さん)

手作業で仕上げることによって生まれる独自の風合いは、クラフトアーツ天ならではの魅力だ。依頼主にとって唯一無二の器となる。

固定観念を一旦外したモノづくり

通常、陶器製作では成形後に乾燥させた作品を一度「素焼き」し、その後に釉薬をかけて本焼きを行う。しかし、クラフトアーツ天では、その素焼き工程がない。整形した土に直接釉薬をかけるというのだ。素焼きをしないことで土に釉薬をかける際に崩れやすくなる難しさがあるため、高度な技術が必要だという。

「割れるリスクもありますが、釉薬が流れて偶然できあがった模様は味わいのあるものです。これは、通常の工程では表現できません。今は素焼きするのが当たり前だと思われていますが、それはあくまで固定観念。素焼きをしなくても器自体に問題はありません。素焼きは作り手にとって作業を楽にするための工程なんです。そもそも昔は、素焼きをしないことが普通だったんですよ」(夢土さん)

また、土鍋には通常、「き」と呼ばれる蓋を受ける部分がある。しかし、クラフトアーツ天の土鍋にはそれがない。固定観念を外すと、使わないときにも飾りたくなるようなへんてこりんな土鍋ができあがる。クラフトアーツ天の土鍋は、従来の常識にとらわれない自由な発想から生まれている。固定観念を外した先にある「へんてこりん」な魅力。それこそがクラフトアーツ天の目指すモノづくりである。

クラフトアーツ天では、作品の焼成に電気窯を使用している。電気窯は、温度調整がしやすく、焼き上がりの均一性が高いという利点がある。特に土鍋のような直火にかけられる器の場合、温度管理が重要であり、電気窯を使うことで品質を安定させている。

「世の中では、電気窯は一番身分が低いんです。やはり、薪窯のほうがかっこいいじゃないですか。テレビでもよく、陶芸家が薪窯で中の様子を見ながら火の調節をしていますよね。電気窯はスイッチ一つで火力調整できます。でも、何で焼くかではなく、何を作るかのほうが大切だと思うんですよ。その分、クラフトアーツ天では釉薬や土にこだわっています。以前、電気窯で焼いていることを他の陶芸家の先生にお話したときには、電気窯でここまでのクオリティを出せるのかと驚かれました」(やよいさん)

クラフトアーツ天では、電気窯で焼成しても伝統的な陶器の温かみを失わない。手作業による細かな調整で、ガス窯や薪窯の風合いに負けないクオリティを出せる。

おもしろいと感じるものを自由に作りたい

「自分がおもしろいと感じる器を自由に作りたいです。丸や四角といった既存の形にとらわれず、今までにない新しいデザインを生み出していきたいですね。そうすることで、使う人にも新しい発見を楽しんでもらえるはずです」(夢土さん)

そう語る夢土さんの手元には、アイデアを書き留めた多くのメモが残されている。何か思いついたらすぐに紙に書き留めておき、それを形にするのが楽しいのだそう。

以前はオーダーメイドの注文が多かったが、現在は顧客からの細かい指示はなく、自分たちの感性で作ったものを提案するスタイルへとシフトしている。

「最近は、多少形が変わっても許容してくれるお客様が増えてきました。そのようなお客様のおかげで、自分たちらしい自由なモノづくりができるようになっています」(やよいさん)

工房で見せてもらった陶器はどれも独特な形をしている。既存の枠組みにとらわれない発想が、クラフトアーツ天の魅力なのだろう。

これまで日本国内を中心に活動してきたが、岡山の展示会では、フランスやスペインなどヨーロッパの顧客にも興味を持たれることが多かったという。中国で日本の陶器を販売するネットショップの運営者が、クラフトアーツ天の作品を大量に購入し販売したこともある。特に土鍋は、中国の富裕層の間で人気が高く、「他にはない独特なデザインが魅力」として好評だったという。

「その方がまとめて陶器を購入してくれて、中国で転売してくれていたんです。でも最近は、その方自身の事業が厳しくなったようで…。残念ながら、連絡が途絶えてしまいました」(やよいさん)

一時は中国への販路が広がる兆しを見せたものの、次につながることはなかった。しかし、クラフトアーツ天の作品が中国で受け入れられた事実は、今後の海外展開を考える上で大きな可能性を示しているといえるだろう。

「海外市場に興味はあるけれど、あくまで自分たちのペースでやっていきたいと思っています。そうすることで、より良い作品が生まれるはずです。今でもどんな器になったのか、窯を開ける瞬間が一番好きですね」(夢土さん)

自由で独創的なクラフトアーツ天の陶器たち。固定観念を超えたデザインながらも実用性を兼ねた使い勝手の良さは既存顧客からの信頼も厚い。その独自性とおもしろさは、国内外で支持を得る原動力となりそうだ。

INFORMATION

クラフトアーツ天

わたしたちクラフトアーツ天は、

大阪の最南端、海と山に囲まれた岬町で、

夫婦2人で作陶しています。

わたしたちのこだわりは、

〈ではならない〉にこだわらないモノづくり。

たとえば、ほとんどの土鍋には

「き(蓋を受ける部分)」があるけれど、

ないといけないの?

土鍋ってごはんが美味しく炊けて、

吹きこぼれしにくければいいんじゃない?

という固定概念を一旦外したモノづくり。

そんなところから、こんなへんてこりんで

愛おしい土鍋や器たちが生まれました。

他所にはないデザイン性、有機的フォルム。

使わない時もつい飾って楽しみたくなる器たち。

器が料理の楽しさを教えてくれます。

- 創立

- -

- 従業員数

- -

- ホームページ

- http://www.xn--ten-7d8e.com/

- Writer:

- GOOD JOB STORY 編集部