“なくなるもの”ではなく“選ばれるもの”へ

ハンコ市場の再定義を仕掛けるビジネス戦略

- その他の製造業

- 地域のための取り組み

- ユニークな商品・サービス

- クリエイティブ

大阪府

日本のビジネスや日常生活において、長らく重要な役割を果たしてきた「印章(いんしょう)」、いわゆる「ハンコ」。その伝統を守りながらも、革新的な技術とアイデアで事業を多角化させているのが、大阪に拠点を置く株式会社ウィズアス(以下、ウィズアス)。インターネット通販を主軸とした印章販売から、印章彫刻機の開発・販売、さらには近年注目を集めるシーリングスタンプ市場への参入まで、幅広い事業を展開している。

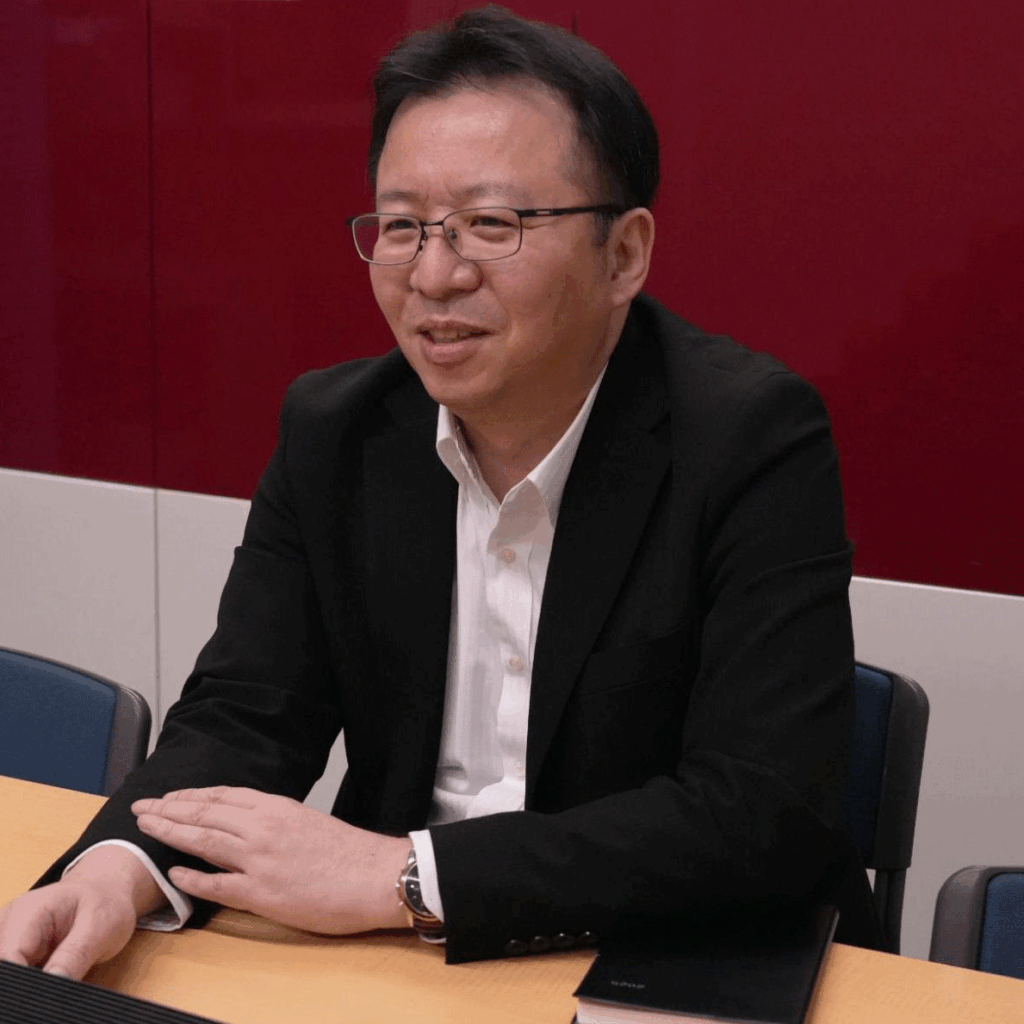

本記事では、同社の代表取締役社長の奥本敦氏に、事業やその強み、そして海外市場への可能性について伺った。

PROTAGONIST

奥本敦代表取締役社長

ペーパーレス化が進む中で業績は右肩上がり

ウィズアスは、印章関連機器の製造販売と、ゲーム・エンタメ商品の小売という二軸の事業を展開する企業だ。

印章事業では、ハンコの彫刻機を全国のハンコ店や文具店などに販売。小売サイトの運営、ハンコ店向けの下請けなど自社でのハンコ製造や材料の卸も行う。エンタメ事業では、代表の中原氏が中心となり、ゲーム関連商品の卸・販売や、トレカなどを扱う直営店舗を運営している。

「今どきハンコって売れるの?」と疑問に思う人もいるかもしれない。「紙離れ」が進む時代にあっても、ウィズアスの売上は立ち上げ当初から右肩上がりを維持している。業界大手のような長年の実績や既存資産を持たずに始まった事業だが、それゆえに“当たり前”にとらわれず、ユーザー視点での商品開発とサービス展開を重ねてきた。

特に、ウィズアスが機械メーカーから小売事業まで、すべてを自社で手がけている点は特徴的だ。ハンコ業界でこれを一貫して実現している企業は極めて少ない。

「昔より売れなくなった、という感覚はありません。たまにメーカーが小売までやることをよく思われないかたもいらっしゃいますが、実際に作って売っているからこそノウハウを蓄積でき、ユーザー視点でのツボをしっかりおさえた製品を世に送り出せているのが私たちの強みですね」

小売の顧客からのフィードバックを自社のサービスや製造に反映することができ、必要に応じて彫刻機の機能改善にもつなげることができるため、機械改良のサイクルも早い。

結果として、細かいニーズに応える改良や提案ができる体制が整っている。

「たとえば新たにハンコのネット通販が立ち上がるという時、我々が小売だけなら単純に競合がひとつ増えるということになります。でも、うちの機械を導入してもらえれば、競合ではなくパートナーになるんです。業界全体が盛り上がるほうが、長期的には自社にもメリットがあると考えています」

時代の変化が加速する今、ウィズアスはハンコに新たな価値を見出し、自ら売れる理由を生み出している。

従来機の限界を突破した革新的彫刻機「HO-REST」

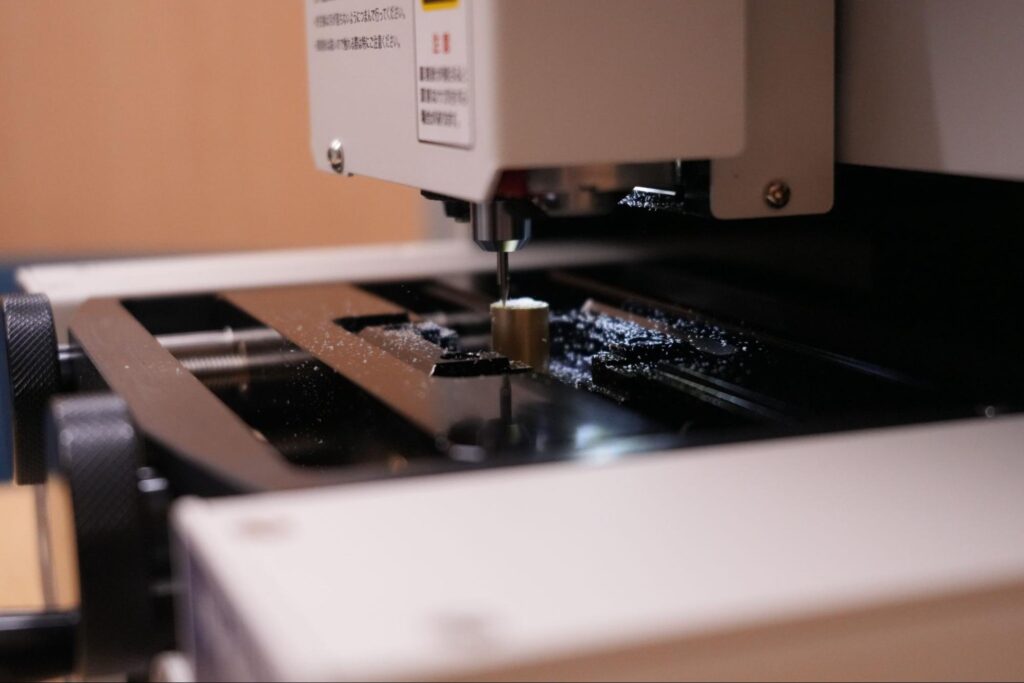

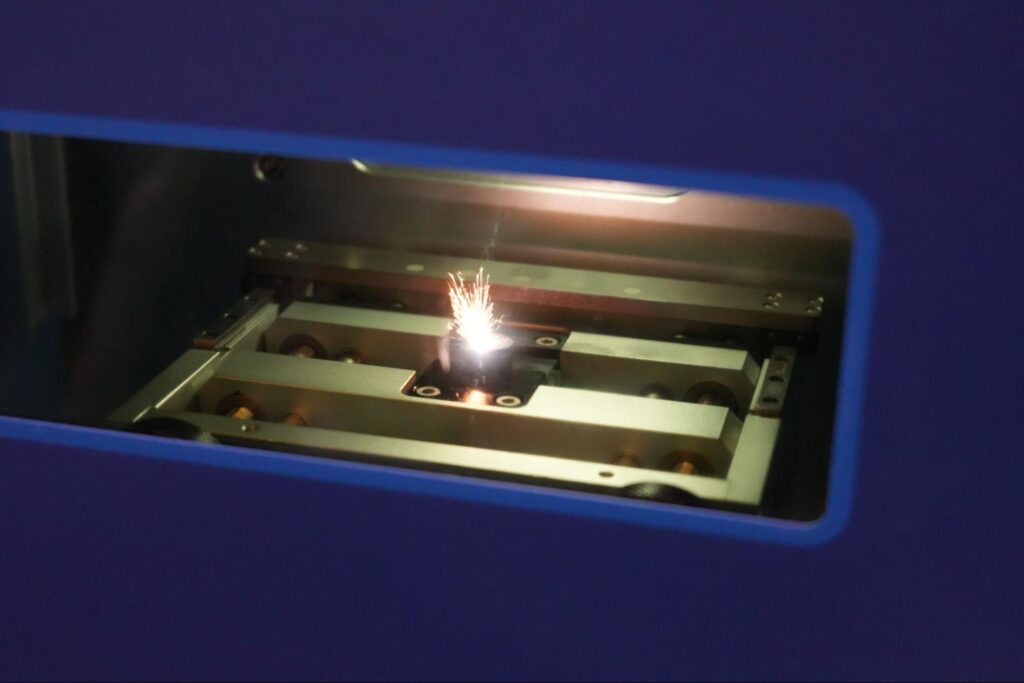

2024年12月にリリースされた『HO-REST(ホレスト)』は、印章用としては珍しく金属の彫刻にも対応。さらに、今人気のシーリングスタンプ専用モードを搭載している。

「ホレストは、もちろん普通のハンコも彫れますし、チタンなどの金属にも対応しています。ハンコと違って、シーリングスタンプはワックスが“溝に入る”構造が必要なんですが、V字に印面側の入り口がぐいっと広がって、ワックスが入りやすい彫り方をします。彫刻断面に傾斜をつける感じですね。他にも名札や木札などのプレートも彫刻できる用途の広い彫刻機なんです」

通常、ハンコの針はとても細くて鋭いが、シーリングスタンプの針は太くて鈍角。そのような彫り方をしないと、シーリングスタンプに適した彫り方にならない。従来機の「BIZ50」や「テクノエキスパート」の限界を突破し、ホレストは彫刻の品質と多用途性を両立させた。

日本のハンコは求められる精度が非常に高い。たとえば、漢字を5〜6文字も詰め込みながら、しっかり読みやすく仕上げる必要がある。

「彫刻機は海外の提携工場で製造しています。アジアの他の国にもハンコ文化はありますが、日本の要求レベルは桁違いです。そのままの仕様では通用しません。だから、ウィズアスでは機械やソフトウェアの仕様について、海外の提携工場と密に協議をして、製品の開発に活かしています」

さらに重要なのが、サポート体制だという。単に輸入して売るだけでは、日本のユーザーには安心して使ってもらえない。

「売って終わり、じゃダメなんです。使い方やメンテナンスまで含めて、ちゃんと国内で完結できて、なおかつそれを継続できることが大事です」

海外の生産力と、日本ならではの細やかな対応力。その両方を組み合わせることで、ウィズアスは“日本のハンコに本当に必要な機械”を提供している。

品質を追求した真似されない事業

ウィズアスの強みは、単なる機械メーカーではない点だ。原稿作成のしやすさや彫刻の仕上がりまで、現場でハンコを彫っているからこその視点で彫刻の品質を追求している。

「機械メーカーであれば、もちろん機械のスペックはよく知ってると思うんですけど、実はハンコはあんまり作ったことがなかったりするんですよ。どれだけ性能の良い機械でも、ハンコって作る上でコツがいるし、デザインの感覚も必要です。そこまで全部わかってるメーカーって、あまり多くないと思うんですよね」

普通の人なら気にしないような線の再現性にまでこだわる。それができるのは、日々自分たちで機械を使っているからだという。

「ハンコについて言えば、100円ショップや大手流通による廉価品も気にしていません。真似できるのは形だけ。細かい品質やデザイン、提案力、そして発信力。そこまで含めた“事業”は真似できないと思います」

シーリングスタンプの人気はSNSや文具イベントを通じて広がりつつあるが、国内市場としてはまだ小さい。ただ、奥本氏はこの流れをチャンスと捉えている。

「文具好きやデザイナーさんからの注目が高いシーリングスタンプを前に出すことで、新たな接点をつくれるのでは?と思っています。ただ、どれだけいい商品をつくっていても、見つけてもらえなければ意味がありません。SNSやホームページに力を入れて、きちんと発信しているお店は、やっぱりそれなりに強いですよね。逆に、HPすらなかったり、商圏だけの折込チラシとかだと、新しいことをはじめても今の時代なかなか見つけてもらえません」

HPをはじめパンフレットや展示会など、HO-RESTのプロモーションはシーリングスタンプを前面に打ち出し、新しい顧客層の開拓を狙っている。アイデアやデザイン力はもちろん、それをどう顧客に届けるかまで考える力が、今後の業界ではますます重要になってくるのかもしれない。

意味のある一本を届けるために

デジタル化が進む中で、確かにハンコを押す機会は減っている。しかし、問題は“ハンコそのもの”ではなく、ハンコである必要性がない場面でも、無理にハンコを使わせてきた非合理な手続きの方だという。「たとえばコロナ禍では、リモートワークなのに上司のハンコをもらいに出社しなきゃいけない、というような話もありました。でも今どき、そんな会社はほとんどないと思います。ちゃんと意味のある使い方をすれば、今でも“欲しい”と思ってくれる人は多いんです。押す機会は減ってても、“これ好きだな”、“これで押したいな”って思ってもらえるようなハンコを、これからも作っていきたいと思ってます」

実際、自社ECサイト「OSITERU(オシテル)」では、デザイン性やオリジナリティのあるハンコの売れ行きは好調だ。

現時点で海外販売の展開は未定。しかし、日本のハンコ文化はインバウンド需要として注目されており、一部では欧米の旅行者向けに漢字の名入れハンコが人気であることにも可能性を感じているそうだ。

彫刻機のトップシェアを背景に、ウィズアスは今後、印章業界全体の価値を引き上げていく存在として成長を目指す。

「機械も作れて、ハンコも売れる。これを1社でやってるところって実はほとんどないんです。だからこそ、僕らがやる意味があると思ってます。海外にはまだ出ていませんが、興味を持っていただける市場は確実にあると考えています」

デジタル化が進む中、今、求められているのは“残る”ことではなく、“選ばれる”こと。

変わりゆく印章の価値を、どう再定義していくのか。ウィズアスの次の一手に注目が集まる。

INFORMATION

株式会社ウィズアス

当社は印鑑彫刻機のメーカーとして、全国のハンコ屋さんに彫刻機を販売しています(2007年~2019年度業界出荷台数No.1)。

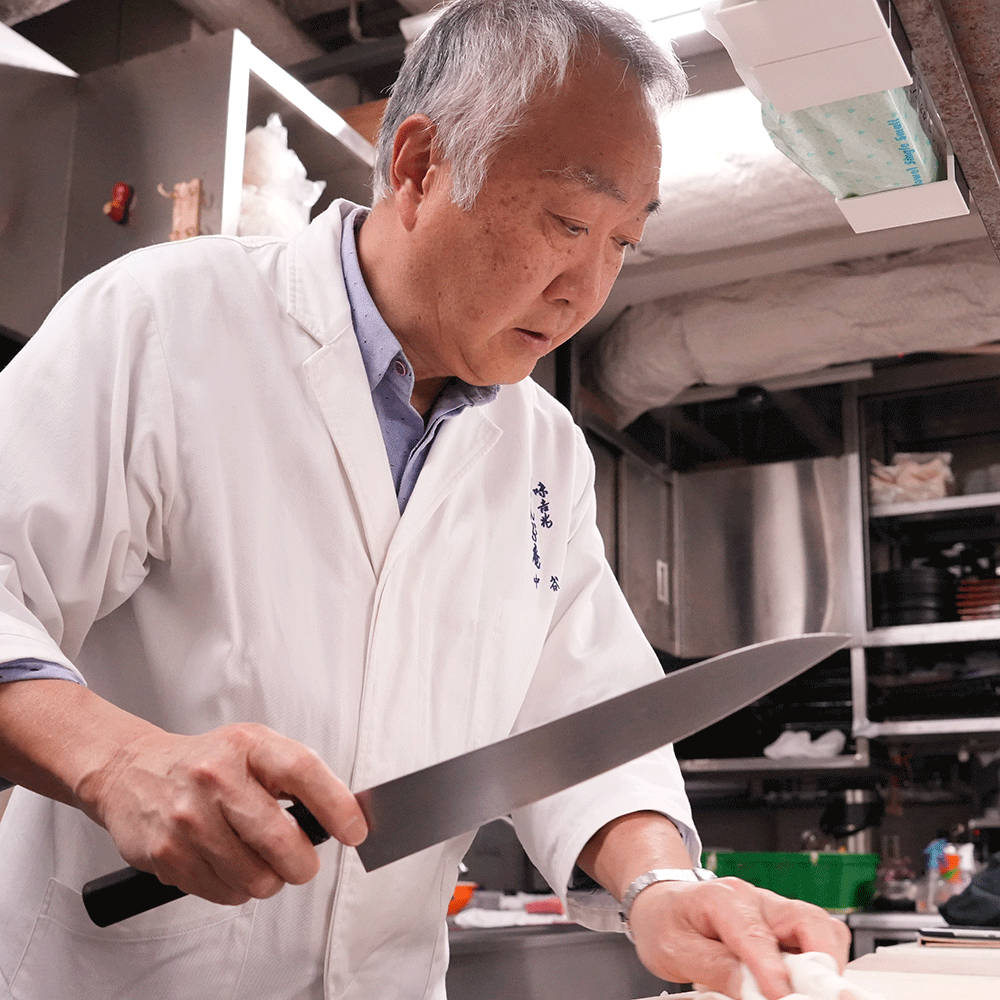

印鑑通販「はんこdeハンコ」では、自社製品である印鑑彫刻機を熟知した職人が極細針や彫刻方式を使い分け、さらに細部の手仕上げを行うことで、手彫り以上の品質を実現することに成功しました。

- 創立

- 2008

- ホームページ

- https://www.w-us.co.jp/

- Writer:

- GOOD JOB STORY 編集部