100年続く提灯作り

「秋村村」構想に込めた未来への願い

- その他の製造業

- 地域のための取り組み

- 人との繋がり

- 地球資源を考える

- 後継者

- クリエイティブ

大阪府

”提灯”とは日本伝統の竹ひごや和紙でできた灯火器のこと。実は、提灯は室町時代に中国から伝わったと言われている。

割り竹を骨とし、それに紙や絹をはって風を防ぎ、中にろうそくをともす。足元を照らしたり、標識として備え付けたりと、昔は必需品だった提灯も今ではあまり見られなくなった。

元々は、ご先祖様があの世から迷わずに家に戻ってこられるよう「目印」として玄関などに吊るされたり、お盆に聖霊廟や仏壇の前に飾られたりしていた。に飾られたりしていた。福岡の八女提灯と岐阜の岐阜提灯が有名だ。

有限会社秋村泰平堂の創業は1921年(大正10年)と古く、100年以上大阪の中心地で”提灯”作りに携わっている老舗企業だ。

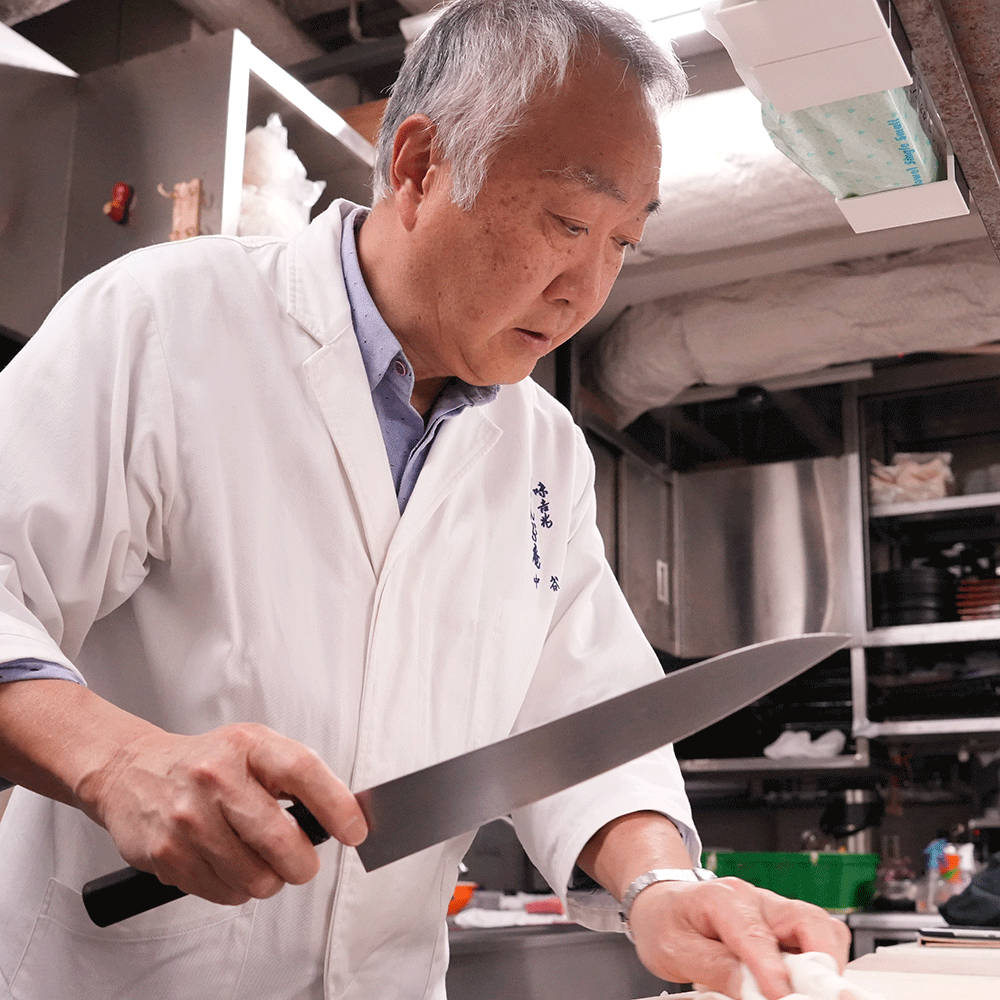

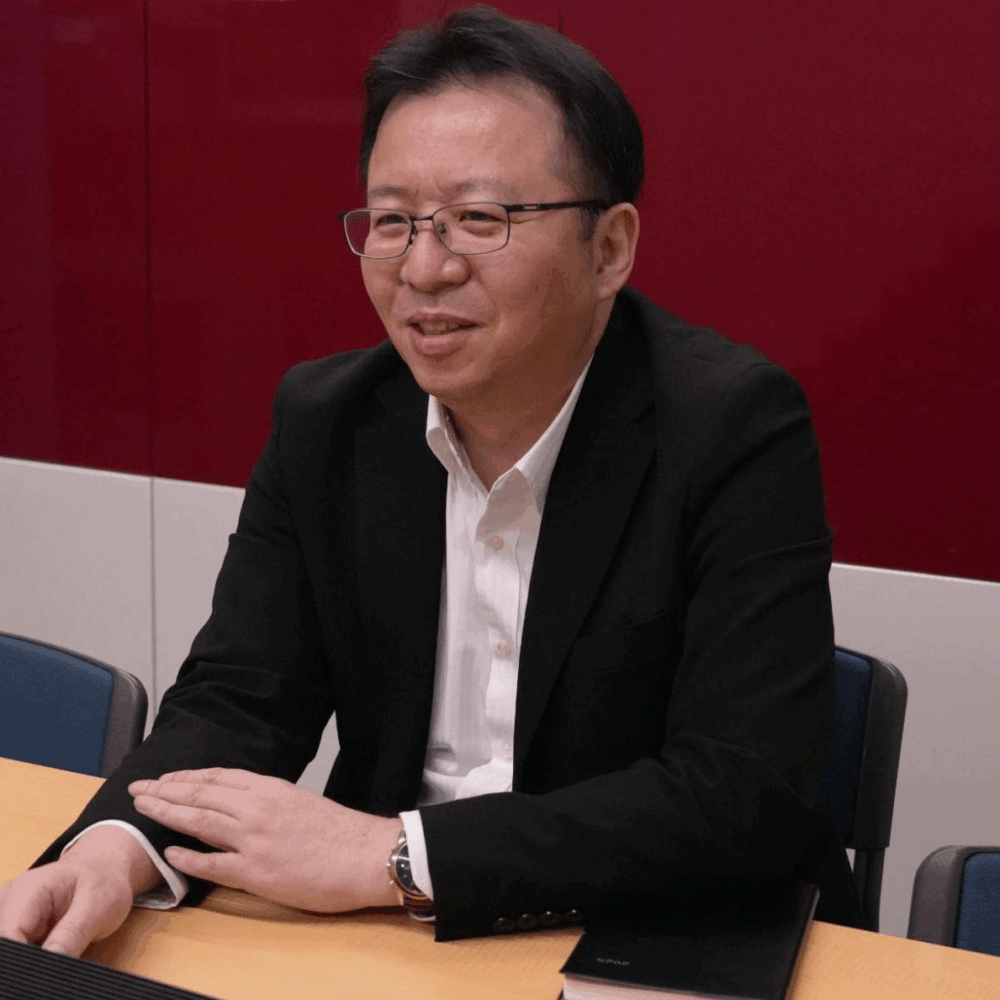

本記事では、有限会社 秋村泰平堂の4代目である秋村敬三氏に提灯に対する想いや今後の展望ついてお話を伺った。

PROTAGONIST

4代目代表秋村敬三

創業から100年、製造業から卸業、そしてまた製造業へ

1921年(大正10年)天王寺区に秋村商店を創業。以来、100年間”提灯”の製造販売を行っている。昔は初盆に亡くなった方を祀るため提灯を作っていたが、現在は主に祭り用と看板用の提灯を作っている。

提灯職人であった初代が創業した時、提灯の需要は高くその職人も多かった。そのため、当時は紙を張る職人の作った提灯を集めて在庫にし、文字を書く職人に提供する卸し業に転身した。しかし、現在は提灯職人が減ったため、文字入れも自社で行い、一貫生産する形になっている。

3代目から4代目への転換期

「3代目まではずっと問屋さんを営んでいました。しかし、3代目後半から4代目となる私の頃には職人さんが減り、自分たちで製作するしかなくなったんです。職人さんは60代と言ったらまだ若い方です。以前は70、80代でバリバリやられていた方もいましたが、2020年のコロナ流行以降、跡継ぎのいないまま廃業される職人さんが増えました。それで依頼できる職人さんが減り、製作を一貫して行う今の形になったんです」(秋村さん)

提灯は、関東では春祭りが旬だが、関西の大阪市内は夏祭りがメイン。その後地蔵盆があり秋祭りがある。岸和田や堺のだんじり祭りは激しいことで有名だ。提灯が潰れた場合は修理することもある。大阪の提灯屋さんは6〜9月あたりが一番忙しい時期なんだとか。

秋村さんが社長に就任する前は、印刷機械のサービスマンとして働いていたそうだ。そこでの物の作り方や構造の考え方が現在の製造業務に生かされている。しかし、26歳でこの仕事を引き継いでから、さまざまな苦労があったという。

提灯製造の難しさとやりがい

「以前、製造をお願いした職人さんから提灯が納品されないことがありました。この時、自社で見よう見まねで製造し、なんとか納期に間に合わせました。提灯製造は簡単ではなく、提灯屋なのに提灯を作る技術がないことがはがゆかったんです。しかし、それが機会となり、また使命だと思い、自社製造を進める決意をしました」(秋村さん)

提灯の素材にはビニールと和紙がある。現在、秋村泰平堂で扱う和紙提灯の約8割は、専属の職人によって製作された無地の提灯に文字や紋を入れて仕上げている。

お客様の要望を再現する提灯作り

工芸品であれば、ブランドごとの作品があり、客に選んでもらう販売形態である。しかし、秋村泰平堂の提灯は形こそ決まっているものの、描くロゴやデザインは、お客様からの提案を基に作る。いわば産業製品だ。

「お客様が持ち込んだ画像やデザインをできる限り忠実に再現し、居酒屋や焼き鳥屋など、そのお店の雰囲気に合わせた提灯作りを心がけています。お店の繁盛に繋がる提灯を作ることが私たちの仕事です」(秋村さん)

提灯はお店や空間を引き立てる重要な要素だ。上品なお店なら上品に、元気なお店なら元気よく、秋村泰平堂が描く印には顧客の想いを形にする力がある。

秋村さんは今でも街に飾られている提灯を見て研究しているという。お店のジャンルや場所によって、映える提灯は異なる。足を使って全国を見てまわり蓄積してきた鋭い目が、現在の技術の源となっている。

世界遺産金峰山寺に納めた直径9尺の大提灯

印象に残っているお仕事について伺った。

「一番印象に残っているのは、世界遺産でもあり吉野の千本桜で有名な金峰山寺に直径9尺(約270cm)の提灯を納めたことです。雷門より少し小さいくらいの提灯を製作しました。実は、50年前くらいに弊社製作の提灯を納品していたため、一度見てみたいと足を運んだのですが飾られていなかったんです。住職さんにお聞きしたところ最近外されたとのこと。そのときに、以前の提灯が弊社製作であることをお伝えし、新しい提灯の製作を提案した結果、再びお任せいただけることになりました。それから13年経ちましたが、今でもあの提灯を吊るしたときの感動を鮮明に覚えています」(秋村さん)

また、BEAMS JAPANの提灯製作にも携わったときには、メディアに取り上げられ従業員のモチベーションも高まったという。伝統産業として価値を高く評価されつつ、ファッション業界とのコラボレーションも成功している。職人としての技術の高さと企業としての信頼感を象徴した仕事だと言えるだろう。

「秋村村」を目指して

秋村さんの夢は、「秋村村」を作り、提灯を一貫生産を実現できる場所を作ることだ。

「提灯に使う竹ひごが不足しておりしており、和紙の原材料も不足しています。提灯は竹ひごと和紙という日本の伝統産業が合わさったものです。これを次世代に確実に残すためには、材料から自給自足できる環境が必要だと考えました。そこで秋村村を作り、竹を育て和紙の原材料を栽培し、提灯の材料をすべて自分たちの手で作るために動いているところです」(秋村さん)

提灯だけでなく竹ひごや和紙などの他の職人も秋村村に集め、それぞれの技術を継承できる場を作る。秋村さんは、2028年までにそのビジョンの実現を目指して動いているという。職人の集まる村を作り、地域の伝統産業に革新をもたらす、今の時代において非常に価値がある構想ではないだろうか。伝統産業に関わる職人が減少している近年、こうした取り組みがますます重要になってくる。秋村村が完成すれば、文化の継承だけでなく、新たな観光資源や地域活性化にも大きく貢献する可能性がある。

「最近は提灯を見たことも触ったこともない人が増えています。子どもに「提灯と言えば?」と聞くと「祭り!」と言いますが、「祭りと言えば?」と聞くと「屋台!」と答えるんです。提灯を飾っていない祭りもあるため仕方ないのですが残念ですね。

今後、提灯の需要が減る不安もあります。しかし、だからこそ私たちが後世まで提灯をつなげていきたいと思っています。中国から伝わってきた提灯ですが、日本の狭い家屋に対応するため、折りたたみできる現在の形に改良して広めたのは日本人です。日本人が作り上げた日本人のための提灯を大切にしていきたいです」(秋村さん)

秋村さんの構想とメッセージには、提灯への深い愛情を感じる。提灯はただの装飾品ではなく、文化そのものとして価値がある産業の一つとして、未来へと守っていくべき存在だと言えるだろう。

INFORMATION

有限会社秋村泰平堂

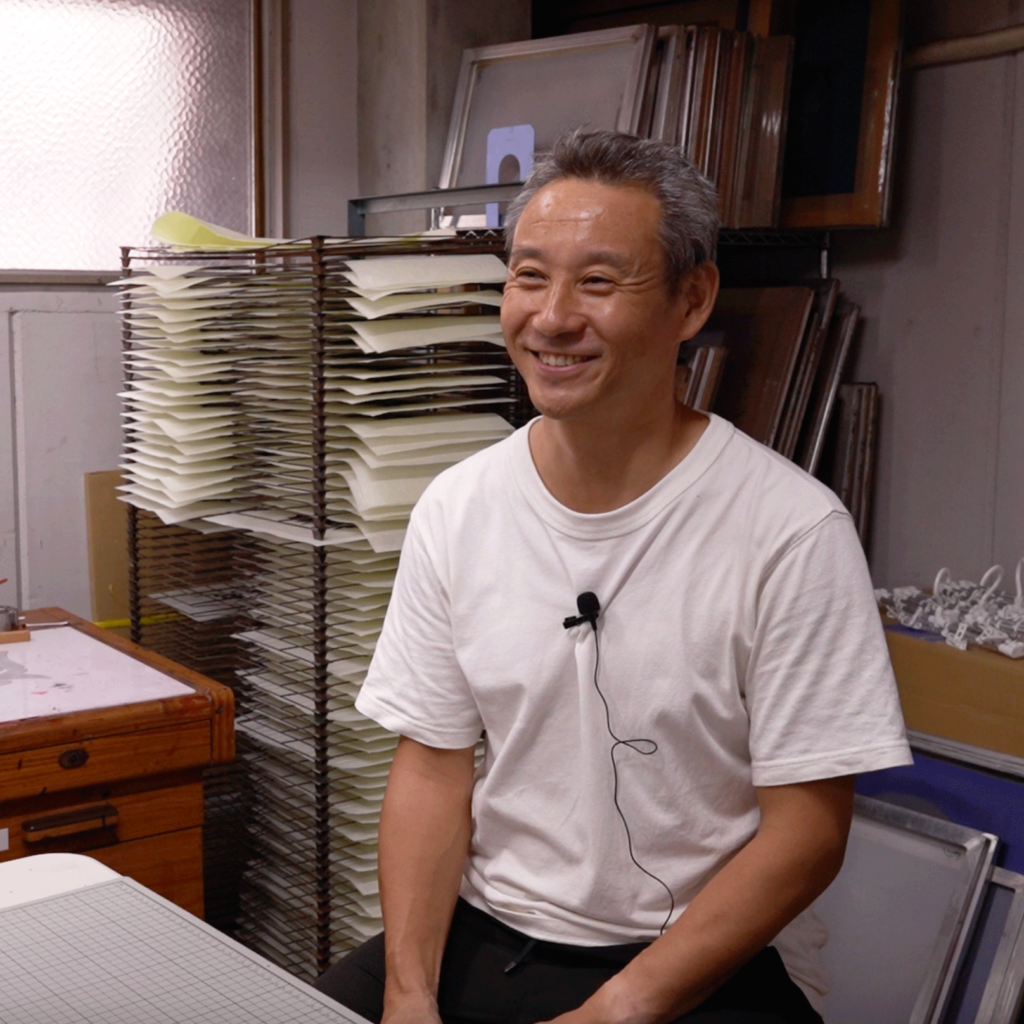

ちょうちん作りは、今も昔も手作業で 木型を組むところから始まり、竹ひごを巻き付け和紙を張る工程と、文字を書き上下の枠を取り付ける工程があります。

当社では一貫生産が可能で特に文字書きが得意です。昔は生活必需品であったちょうちんも、今ではあまり見ることができませんが、私達はちょうちんの素晴らしさを知っています。

その素晴らしさを後世に伝え残し、時代に合わせて変化させる。

日々ちょうちんの可能性を追求し、ちょうちん文化を通して笑顔あふれる社会づくりに取り組んでいます。

- 創立

- 1921

- 従業員数

- -

- ホームページ

- https://chochin.net/

- Writer:

- GOOD JOB STORY 編集部